Können Sie uns kurz erzählen, woran Sie aktuell arbeiten und wie sich Ihr Forschungsfeld in wenigen Worten beschreiben lässt?

Im Grunde bauen wir eine Hochgeschwindigkeitskamera für die Nanowelt. Mit Elektronenmikroskopen wollen wir nicht nur kleinste Strukturen sichtbar machen, sondern auch verfolgen, wie winzige Bauteile, wie z.B. Transistoren, im Betrieb schalten; also quasi live in einen arbeitenden Computerchip hineinschauen. Diese Einblicke helfen uns nicht nur, heutige Technologien besser zu verstehen, sondern eröffnen auch Wege zu den Bauteilen von morgen: von leistungsfähigeren Halbleitern über neue optoelektronische Komponenten bis hin zu magnetischen Speicherelementen für die Spintronik.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten jemandem ohne Fachhintergrund erklären: Was ist Elektronenmikroskopie und wofür wird sie genutzt?

Ein Elektronenmikroskop ist im Prinzip wie ein extrem starkes Vergrößerungsglas, nur dass es nicht mit Licht arbeitet, sondern mit Elektronen. Dadurch können wir Strukturen sichtbar machen, die tausendmal kleiner sind als das, was ein normales Lichtmikroskop zeigen kann, bis hinunter zu einzelnen Atomen. Elektronenmikroskopie wird eingesetzt, um Materialien in all ihren Details zu untersuchen: zum Beispiel in der Medizin, um Zellen und Viren zu sehen, in der Materialwissenschaft, um neue Werkstoffe zu entwickeln, oder in der Halbleitertechnik, um Computerchips im Nanobereich zu analysieren. Sie ist also ein Schlüsselwerkzeug, wenn es darum geht, die unsichtbare Welt sichtbar zu machen.

Was ist die größte Herausforderung, vor der Sie aktuell in Ihrem Forschungsprojekt stehen?

Die größte Herausforderung besteht aktuell darin, ultraschnelle Prozesse im Nanosekundenbereich sichtbar zu machen und gleichzeitig Proben so vorzubereiten, dass sie im Elektronenmikroskop unter realen Betriebsbedingungen stabil funktionieren. Die Präparation solcher elektrisch verschalteten und gleichzeitig elektronentransparenten Proben ist extrem heikel; oft gehen dabei die entscheidenden Eigenschaften verloren. Um dieses Problem zu überwinden, haben wir ein spezielles Trägerchip-System, den sogenannten FLASHgrid, entwickelt, das die Herstellung und Kontaktierung solcher Proben erheblich erleichtert. Damit schaffen wir die Grundlage, zuverlässige Experimente an funktionierenden Nanobauteilen durchzuführen.

Sie haben auch die Methode „Interference Gating“ entwickelt. Was macht diese Methode besonders – und welchen Fortschritt bringt sie gegenüber bisherigen Verfahren?

Mit Interference Gating (iGate) haben wir eine Methode entwickelt, die ultraschnelle Prozesse direkt im Elektronenmikroskop sichtbar macht, quasi wie eine Stroboskoplampe für die Nanowelt. Man kann sich das wie einen völlig neuen Verschlussmechanismus vorstellen, ähnlich wie bei einer Filmkamera: Nur dass sich bei iGate keine mechanische Blende schließen muss und auch kein Film bewegt werden muss. Dadurch ist das Verfahren überraschend einfach zu realisieren und erfordert keine langen Ausfallzeiten oder teure Umbauten am Elektronenmikroskop. So gelingt es uns, im Nanosekundenbereich nicht nur Momentaufnahmen zu machen, sondern ganze ‚Filmsequenzen‘ dynamischer Vorgänge, etwa beim Schalten einer nanostrukturierten Diode.

Sie entwickeln derzeit ein Produkt, basierend auf Ihren Forschungsergebnissen. Können Sie uns Ihre Entwicklung etwas genauer vorstellen?

Mit dem FLASHgrid haben wir ein MEMS-basiertes Trägerchip-System entwickelt, das inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) zur Produktreife gelangt ist. Es löst ein zentrales Problem in der Elektronenmikroskopie: Die Präparation winziger, elektrisch kontaktierter Proben war bislang extrem zeit- und kostenintensiv, oft brauchte man Tage für eine einzige Probe. Unser Chip reduziert diesen Aufwand auf wenige Stunden, weil seine adaptiven Elektroden sich flexibel an unterschiedliche Geometrien anpassen lassen. Dadurch wird die Probenvorbereitung nicht nur schneller und günstiger, sondern auch zuverlässiger und reproduzierbarer. Langfristig eröffnet der FLASHgrid die Möglichkeit, in Forschung wie Industrie mit ganz neuen Routinen zu arbeiten. Er ist damit ein Werkzeug, das nicht nur den Alltag im Labor erleichtert, sondern auch die Entwicklung künftiger Nanotechnologien beschleunigen kann.

Was ist daran das Innovative – und wer könnte davon am meisten profitieren, z. B. in Industrie oder Gesellschaft?

Das Innovative am FLASHgrid ist, dass er die Hürde der Probenpräparation radikal senkt. Bisher war die Herstellung elektrisch kontaktierter Proben für das Elektronenmikroskop ein teurer und langwieriger Spezialprozess, den nur wenige Expertinnen und Experten beherrschten. Mit unserem Chip wird dieser Schritt stark vereinfacht: Dank der adaptiven Elektroden lassen sich verschiedenste Probengeometrien schnell und zuverlässig kontaktieren; unabhängig davon, ob es sich um Halbleiter, optoelektronische Strukturen oder magnetische Materialien handelt.

Davon profitieren zum einen die Forschungslabore, die ihre Durchsatzrate erheblich steigern können. Zum anderen ist es für die Industrie interessant, insbesondere in der Halbleiter- und Materialentwicklung, wo Zeit bares Geld bedeutet. Der FLASHgrid macht es möglich, Entwicklungszyklen zu verkürzen und zugleich tiefere Einblicke in Bauteile der nächsten Generation zu gewinnen. Damit ist er sowohl ein Innovationstreiber in der Grundlagenforschung als auch ein Werkzeug mit direktem Mehrwert für die Technologie von morgen.

Prototypen des FLASHgrid

Über die aktuelle Anwendung hinaus: Welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie, wie Ihre Forschung unser Leben in Zukunft beeinflussen könnte?

Was mich an meiner Arbeit besonders fasziniert, ist, dass wir mit unseren Methoden nicht nur bestehende Materialien besser verstehen, sondern auch die Grundlage für zukünftige Technologien schaffen. Wenn wir heute lernen, wie sich Elektronen in Nanostrukturen bewegen und wie Bauteile im Betrieb wirklich funktionieren, dann können wir morgen leistungsfähigere und zugleich energieeffizientere Chips entwickeln. Aber die Perspektiven reichen weit darüber hinaus: Mit unseren Verfahren lassen sich auch neuartige optoelektronische Systeme, etwa für Quantenkommunikation, oder magnetische Strukturen für Spintronik untersuchen. Langfristig könnten solche Einblicke sogar dabei helfen, nachhaltigere Materialien zu entwickeln oder die Basis für völlig neue Rechen- und Speichertechnologien zu legen. Insofern sehe ich die Elektronenmikroskopie nicht nur als Werkzeug zur Analyse, sondern auch als Schlüssel, um künftige technologische Sprünge möglich zu machen.

Welche Branchen oder Unternehmen könnten konkret von einer Zusammenarbeit mit Ihnen profitieren?

Am naheliegendsten ist die Halbleiterindustrie, die ständig daran arbeitet, kleinere, schnellere und energieeffizientere Bauteile zu entwickeln. Hier können unsere Methoden direkt helfen, die Funktionsweise neuer Strukturen besser zu verstehen und Entwicklungszyklen zu verkürzen. Ebenso profitieren Unternehmen aus der Optoelektronik, etwa für neuartige LEDs oder Photonik-Bauelemente, sowie die Magnetik- und Spintronik-Branche, die an zukünftigen Speicher- und Rechenarchitekturen arbeitet.

Darüber hinaus sind auch Forschungsinstitute und Firmen im Bereich Materialentwicklung potenzielle Partner: Wer neue Materialien für nachhaltige Technologien, Batterien oder Quantenanwendungen erforscht, gewinnt durch hochauflösende, zeitaufgelöste Einblicke einen entscheidenden Vorteil. Mit dem neuen DElPhIN-Lab, das wir derzeit am Institut für Physik der HU Berlin aufbauen, legen wir genau dafür den Grundstein: ein Speziallabor für dynamische Elektronenphasenbildgebung, das enge Kooperationen zwischen universitärer Forschung und Industrie ermöglicht.

Was hat Sie ursprünglich dazu gebracht, sich für dieses Forschungsfeld zu entscheiden?

Von Anfang an hat mich weniger die reine Anwendung einer Methode, sondern vielmehr ihre Weiterentwicklung fasziniert. Schon während des Studiums hat es mich gereizt, an den Instrumenten selbst zu tüfteln und zu überlegen, wie sich ihre Möglichkeiten erweitern lassen; ein roter Faden, der sich von meinem Bachelor über den Master bis hin zur Promotion konsequent durchgezogen hat. Dabei war für mich stets der Gedanke prägend, dass man mit neuen Werkzeugen auch neue Fragen stellen und beantworten kann.

Besonders bewegt hat mich, dass ich diese Arbeit in Berlin fortsetzen darf; in der Stadt, in der nicht nur das Elektronenmikroskop erfunden wurde, sondern auch die Grundlagen für die zeitaufgelöste Elektronenmikroskopie gelegt wurden. In diesem Bereich nun eigene, innovative Methoden entwickeln zu dürfen, ist für mich eine große Ehre und zugleich eine sehr persönliche Motivation. Denn was mich antreibt, ist weniger der Gedanke, etwas völlig Neues für mich selbst zu schaffen, sondern vielmehr ein Beitrag dazu, dass auch kommende Generation an Forschenden mit verbesserten Instrumenten neue Einblicke in die Welt der kleinsten Strukturen gewinnen können.

Gab es in Ihrer Laufbahn ein Schlüsselerlebnis, das Ihre Begeisterung für die Forschung besonders geprägt hat?

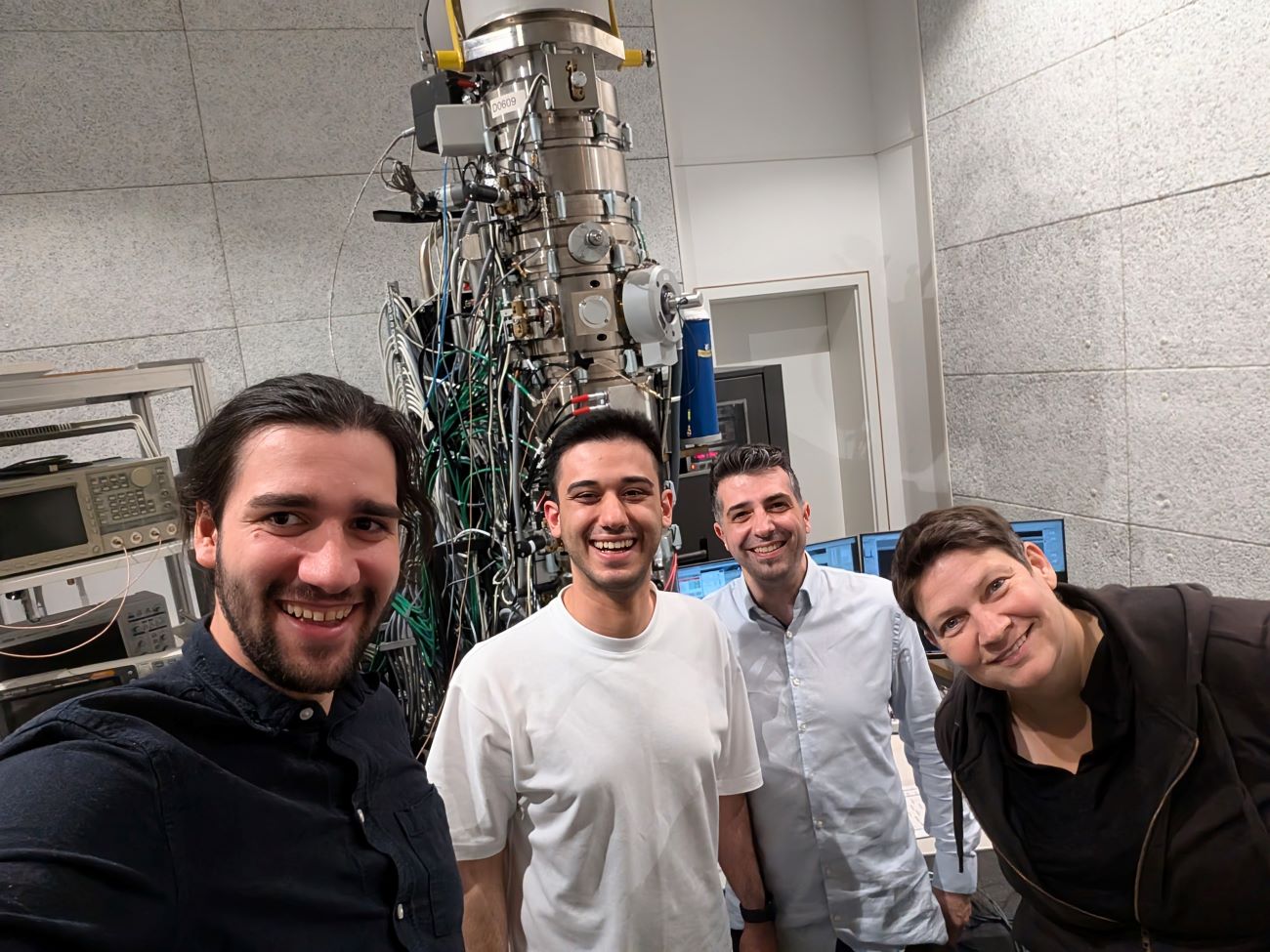

Es gab für mich nicht das eine große Schlüsselerlebnis, sondern viele kleine, die sich im Laufe der Jahre aneinandergefügt haben. Wissenschaftlich war es sicher ein entscheidender Moment, mit iGate erstmals die Nanosekunden-Barriere zu durchbrechen und damit den Ladungstransport in einem schaltenden Halbleiter direkt sichtbar zu machen. Geprägt haben mich aber genauso die Begegnungen mit Persönlichkeiten, deren Leistungen in der Elektronenmikroskopie unsere Sicht auf die Welt verändert haben. Auch Preise und Auszeichnungen für meine Forschung haben mir gezeigt, dass ich mit meiner Arbeit auf dem richtigen Weg bin; ein schönes Gefühl, das motiviert, weiterzumachen. Am wichtigsten aber war für mich, dass ich auf diesem Weg Mitstreitende gefunden habe: langjährige Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen zu Freunden geworden sind. Ohne dieses Teamgefühl wären die zahlreichen durchgemachten Nächte im Labor kaum denkbar gewesen.

Was fasziniert Sie heute persönlich am meisten an Ihrer Arbeit?

Am meisten fasziniert mich heute, dass wir Entwicklungen schaffen können, die nicht nur neue Einblicke in die Physik ermöglichen, sondern auch den Alltag im Labor für viele erleichtern. Ein besonderes Beispiel ist der FLASHgrid: Er macht die aufwendige und teure Präparation für elektrisch verschalteter Experimente deutlich schneller und unkomplizierter. Mir ist wichtig, dass damit nicht nur wir selbst profitieren, sondern auch andere Forschende weltweit entlastet werden; sie können ihre Zeit stärker in die eigentlichen wissenschaftlichen Fragen investieren, statt sich in langen Vorbereitungen zu verlieren. Zu sehen, dass so ein Werkzeug, das wir aus einer Idee heraus entwickelt haben, inzwischen konkret dazu beiträgt, Forschung effizienter und zugänglicher zu machen, ist für mich eine der größten Motivationen.

Forschung kann manchmal auch frustrierend sein. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um?

Rückschläge gehören in der Forschung einfach dazu; manchmal scheitern Experimente trotz monatelanger Vorbereitung an einem Detail, das man nicht vorhersehen konnte. Ich versuche dann, das Ganze als Lernprozess zu sehen: Jeder Fehlschlag zeigt mir, wo man genauer hinschauen muss, und eröffnet oft neue Ideen, die man vorher gar nicht im Blick hatte. Wichtig ist für mich auch das Team: wenn man gemeinsam nächtelang im Labor steht, trägt man die Enttäuschungen zusammen, genauso wie die kleinen Erfolge. Das macht Rückschläge leichter erträglich und sorgt dafür, dass am Ende immer auch etwas Positives daraus entsteht.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Welche Frage würden Sie in Ihrem Forschungsgebiet gerne als Erste beantworten?

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann die Antwort auf die Frage, wie weit sich die zeitaufgelöste Elektronenholographie noch vorantreiben lässt. Wir haben jüngst die Pikosekunden-Barriere durchbrochen; ein großer Schritt, der gezeigt hat, was möglich ist. Gleichzeitig tüfteln wir bereits an einer optoelektronischen Realisierung, die uns sogar bis in den Femtosekunden-Bereich führen könnte. Damit entstünde ein Werkzeug, das es erlaubt, die dreidimensionale Potentialverteilung fundamentaler physikalischer Prozesse wie in einem Film sichtbar zu machen, gewissermaßen die Elektronen bei der Arbeit zu filmen. Für mich ist das eine faszinierende Vision: dass man in Zukunft nicht nur versteht, was passiert, sondern tatsächlich miterleben kann, wie es passiert.

Und zum Schluss: Gibt es etwas, das Menschen oft überraschen würde, wenn sie Sie außerhalb des Labors kennenlernen?

Wenn ich es einmal schaffe, nicht über Physik nachzudenken, widme ich mich meinen vielen Hobbys; und da arbeite ich auch gerne mit den Händen: vom Turntablism über das Schrauben an Autos bis hin zum Nachbau von Filmrequisiten. Zudem versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. Ein schöner Kompromiss, bei dem sich einiges davon vereinen lässt, sind für mich z.B. Science Slams. Da haben wir in der Regel alle eine Menge Spaß und ich rede immerhin nur zehn Minuten lang über meine Arbeit.